입력

수정

국내 영향력 키워가는 美 빅테크 기업, '절대강자' 카카오·네이버 입지까지 위협 '무료 서비스'로 콘텐츠 시장 주름잡는 유튜브, '자본력'으로 콘텐츠 찍어내는 넷플릭스 콘텐츠 경쟁서 설 자리 잃어버린 토종 OTT, 합병 등 '탈출구 찾기'에 집중

모바일 플랫폼 시장에서 압도적인 1위 자리를 지키던 국내 IT 기업의 이용자 수가 꾸준히 감소하고 있다. 국산 플랫폼의 입지가 점차 좁아져 가는 가운데, 탄탄한 자본력으로 무장한 미국 빅테크 기업이 국내 시장 수요를 흡수하는 양상이다.

콘텐츠 시장에서도 유사한 흐름이 관찰된다. 토종 OTT 플랫폼은 적자를 떠안은 채 '벼랑 끝'에 내몰려 있다. '접근성'을 내세운 유튜브, 글로벌 이용자 수와 자본력을 기반으로 '콘텐츠 공룡'으로 성장한 넷플릭스가 국내 시장을 점령하면서다. 이에 업계에서는 국내 콘텐츠 시장의 생존 전략에 근본적인 변화가 필요하다는 지적이 제기된다.

'글로벌 빅테크'에 밀리는 카카오·네이버

미국 빅테크 기업인 구글과 애플이 운영체제(OS)와 앱 마켓 분야에서 모바일 생태계를 독점한 가운데, 국내 IT 기업은 메신저·검색 등 플랫폼 서비스 사업을 필두로 시장 내 입지를 다져왔다. 이 덕에 국내 플랫폼 시장에는 국내 IT 기업이 글로벌 빅테크 기업의 영향력을 압도하는 구조가 자리 잡았다.

하지만 최근 들어 이 같은 시장 구조가 흔들리기 시작했다. 5일 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스에 따르면 국내 월 사용자 수(MAU) 1위 앱인 카카오톡의 올해 5월 MAU는 4,145만 명으로 2021년 6월(4,566만 명) 대비 9.2% 감소했다. 반면 MAU 2위 앱인 유튜브(구글)의 MAU는 같은 기간 4,314만 명에서 4,095만 명으로 5.1% 감소하는 데 그쳤다. 플랫폼 시장의 경쟁 과열로 두 서비스의 MAU가 나란히 감소했으나, 특히 카카오톡의 사용자 이탈 규모가 두드러지는 양상이다.

실제 두 플랫폼의 MAU 격차는 꾸준히 줄어들고 있다. 지난해 12월 144만3,000명 수준이었던 카카오톡과 유튜브의 MAU 격차는 △1월 125만7,165명 △2월 119만6,698명 △3월 84만1,176명 △4월 79만653명 △5월 50만7,487명으로 빠르게 좁혀지는 추세다. 이 같은 감소세가 이어질 경우 올해 하반기 중 유튜브가 카카오톡의 MAU를 추월할 가능성이 있다.

한편 웹 기반 검색엔진 시장 역시 유사한 양상을 보인다. '절대 강자'였던 네이버가 구글의 거센 세력 확장에 밀려나기 시작한 것이다. 모바일 앱 MAU 3위인 네이버의 MAU는 2021년 6월 4,106만 명에서 올해 5월 3,888만 명으로 5.3% 감소했다. 시장 내 점유율 역시 지난 1월 64.5%에서 △2월 59.6% △3월 57.3% △4월 55.9% △5월 55.7%로 꾸준히 하락하는 추세다. 반면 같은 기간 구글의 점유율은 △2월 30.0% △3월 32.3% △4월 34.0% △5월 34.8%로 상승궤도를 탔다.

지난해부터 이어진 유튜브의 '시장 장악'

국내 모바일 생태계 내 유튜브의 저력은 지난해 이미 입증된 바 있다. 아이지에이웍스는 지난해 9월 국내 유튜브 앱 월간 활성 사용자 수(MAU)가 4,183만 명에 달한다고 발표했다. 이는 대한민국 인구 약 5,163만 명 중 81% 수준이다. 10명 중 8명이 한 달에 한 번 이상 유튜브 서비스에 접속한다는 의미다.

충성도 역시 높았다. 지난해 9월 국내 유튜브 총사용 시간은 13억8,057만3,200시간이었으며, 1인당 월평균 유튜브 사용 시간은 32.9시간에 달했다. 아울러 유튜브, 인스타그램, 트위터, 넷플릭스 등 주요 매체 앱을 대상으로 6월 사용 이력이 있으나 7~9월 사용 이력이 없는 '이탈자' 비율을 비교한 결과, 유튜브의 이탈자 비율은 6.6%로 비교군 중 가장 적었다. 반면 유튜브의 사용률은 98.7%로 주요 매체 중 가장 높았다.

전문 업체가 아닌 '일반인'이 콘텐츠 제작의 주체가 되는 유튜브가 보란 듯이 국내 시장을 장악할 수 있었던 비결은 무엇일까. 유튜브의 가장 큰 무기로 꼽히는 것은 '접근성'이다. 유튜브는 기본적으로 무료 이용이 가능한 플랫폼으로, 광고 및 선택적인 유료 멤버십을 통해 수익을 낸다. 사용자는 비용 부담 없이 자신의 관심사에 맞는 다양한 콘텐츠를 시청할 수 있으며, 크리에이터로서도 쉽게 동영상을 업로드하고 공유할 수 있다.

무료는 유튜브·유료는 넷플릭스, 토종 OTT의 비명

반면 글로벌 OTT 업계의 선두 주자로 달리고 있는 넷플릭스를 비롯한 대부분의 OTT 서비스는 유료 구독 모델을 채택하고 있다. 문제는 구독형 서비스를 통해 수익을 창출하기 위해서는 탄탄한 이용자층을 확보해 '규모의 경제'를 실현해야 한다는 점이다. 넷플릭스는 탄탄한 자본력을 기반으로 콘텐츠 투자에 총력을 기울였고, 전 세계 시장에서 이용자를 확보하는 데 성공했다. 반대로 생각해 보면, 넷플릭스 수준의 대규모 콘텐츠 투자를 하지 않을 경우 구독형 OTT 서비스로 이용자를 끌어모으는 것은 사실상 어려운 셈이다.

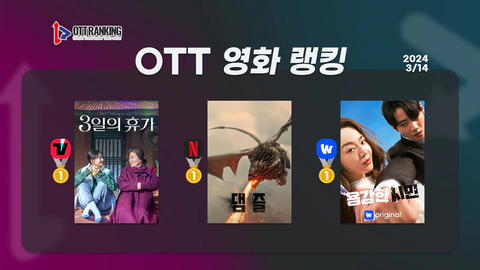

국내 대기업과 스타트업이 운영하는 토종 OTT는 넷플릭스와의 경쟁을 위해 공격적인 콘텐츠 투자를 이어가다 '적자의 늪'에 빠졌다. 자본력의 한계에 부딪혀 넷플릭스 수준의 콘텐츠 제작에도, 이용자 유치에도 실패한 것이다. 과학기술정보통신부에 따르면 티빙, 웨이브, 왓챠 등 국내 OTT 업체 3사의 지난해 합산 영업손실은 2,859억원에 이른다.

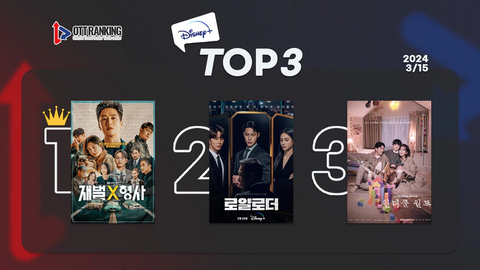

이에 일각에서는 국내 OTT 업체들의 생존 전략에 근본적인 변화가 필요하다는 분석이 제기된다. 토종 OTT 플랫폼의 위기는 국내 시장에서 OTT 구독 서비스로 규모의 경제를 실현하기는 사실상 어렵다는 점을 입증했다. 충분한 이용자 규모가 갖춰지지 않는 이상 유튜브와 같은 '무료 서비스'로 수익성을 내기도 사실상 어렵다. 국내 콘텐츠 시장에서 토종 OTT 플랫폼은 유튜브와 넷플릭스 '양대 산맥'의 들러리로 전락한 셈이다.

이에 K-콘텐츠 산업이 콘텐츠 제작 및 판매에 중점을 둘 필요가 있다는 주장도 제기된다. 하지만 이 경우 한국 콘텐츠 업계가 해외 OTT 업체들의 '콘텐츠 생산 공장'으로 전락할 위험이 있다. 막대한 자본력을 보유한 글로벌 OTT가 국내 콘텐츠 제작 업체를 '하청'으로 이용하고, 저렴한 가격에 IP(지식재산권)를 확보해 흥행 수익을 독식할 수 있다는 의미다. 어떤 전략을 택해도 수익성을 확보하기 어려운 진퇴양난의 상황, 토종 OTT 플랫폼들은 생존을 위해 합병 등 새로운 활로를 모색하고 있다. 침체하기 시작한 국내 콘텐츠 시장은 과연 빅테크 기업의 압력을 이겨내고 다시 한번 비상할 수 있을까.